当前位置:首页 - 新闻资讯 - 公司新闻

日期:2024/10/11

日期:2024/10/11

来源:

来源:

【编者按】

近期,中国科学技术大学郭光灿院士团队的李传锋、周宗权、柳必恒等人,基于多模式固态量子存储和量子门隐形传送协议,在合肥市区实现跨越7公里的非局域量子门,并演示了两比特的多伊奇-乔萨算法以及量子相位估计算法,成功实现量子算法的远程分布式执行。

李传锋教授是合肥幺正量子科技有限公司创始团队成员。作为中国科学技术大学首批赋权成果中唯一从事量子计算硬件研发的高科技企业,幺正量子致力于基于 QCCD 的分布式离子阱量子计算的工程化和产业化。此次‘跨越7公里’的分布式光量子计算的重大突破,充分展示出基于量子存储和通信光缆构建分布式量子计算网络的可行性,更加坚定了幺正量子在分布式离子阱量子计算领域发展的信心。

(图片截取自新华社公众号)

能不能用量子通信网连接多台量子计算机,让它们远程凝聚出“超级量子算力”?记者10月6日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队的李传锋、周宗权、柳必恒等人,近期基于多模式固态量子存储和量子门隐形传送协议,在合肥市区实现跨越7公里的非局域量子门,并演示了分布式的多伊奇-乔萨算法及量子相位估计算法。国际权威学术期刊《自然·通讯》日前发表了相关研究成果。

量子计算是当前国际科研的重要领域,多个国家都在研制性能更为强大的量子计算机。一个思路是在一台量子计算机上实现越来越多的量子比特,但随着量子比特的增加,会出现信号串扰以及布线、制冷等方面的技术限制。因此,研制多台量子计算机,让它们远程互联合力实现分布式量子计算,近年来成为量子计算研究的新思路。

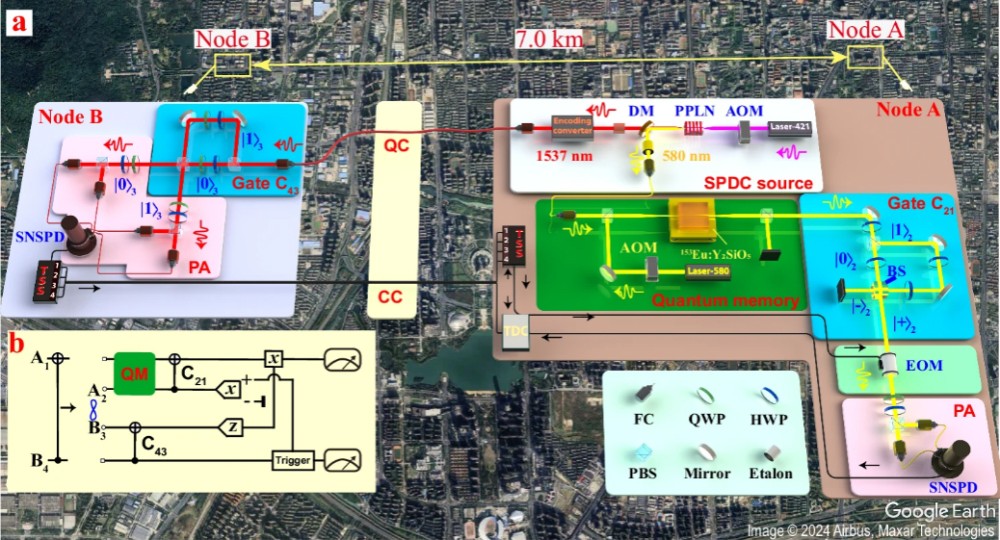

但是,分布式量子计算存在一系列技术难点,之前的非局域量子门运算只能在数十米距离中实现,无法满足在大尺度量子网络中整合算力资源的需求。近期,郭光灿院士团队基于量子门隐形传送协议,建立两个量子节点之间的非局域量子门,这两个量子节点分别位于中国科学技术大学东校区和合肥市大蜀山东侧,之间的直线距离为7公里。

在合肥市区跨越7公里的非局域量子门示意图(研究团队供图)

研究团队首先在两节点间使用通信波段光子和专线光缆,进行量子纠缠态的远程分发。随后,两个节点分别执行本地的两比特量子门操作。一个重要的技术突破是,他们采用掺铕硅酸钇晶体材料,实现了纠缠态的长时间存储,从而支持了两个远距离节点间的量子通信与同步,进一步的本地单比特操作即可把本地的两比特量子门隐形传送为远距离的两比特量子门。

实验结果表明,两个节点的光子之间完成了两比特非局域量子门操作,其中受控非门的保真度达88.7%。固态量子存储器的纠缠存储时间相比前人工作提升近2倍,并且纠缠存储的时间模式数达1097个,使得非局域量子门的生成速率获得了线性的提升。基于非局域量子门,研究团队进一步在这两个远程节点间演示了两比特的多伊奇-乔萨算法以及量子相位估计算法,成功实现了量子算法的远程分布式执行。

研究人员介绍,该研究首次在城市距离上实现分布式光量子计算演示,展示了基于量子存储和通信光缆构建分布式量子计算网络的可行性,为实现规模化量子计算提供了新思路。

《自然·通讯》杂志审稿人对此给予高度评价,认为“该研究在实现量子网络方面取得了重要进展,它开辟了一个新的实验方向去实现分布式量子信息处理”。

(论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-52912-3)

以上文字内容转自新华社

记者:徐海涛、戴威

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Qx-kr7hXVo4N8YmGLIO7Ng